PR

こちらの記事では、私の米国株のポートフォリオを具体的にご紹介します。

このポートフォリオを基に、参考にしていただくも、あるいは反面教師として自己の投資に活かしていただくも、皆さまの自由です。皆さんにとって、少しでもお役に立てることを心より願っています。

市場の変動に応じて日々更新される私のポートフォリオを通じて、投資の喜びや苦労、学びを皆さまと共有し、一緒に成長していける環境を築いていきたいと思っています。初心者の方から経験豊富な投資家まで、どなたでも歓迎です。

透明性を重視し、失敗から成功までのすべてを包み隠さず公開することをお約束します。毎週、最新のポジションを掲載し、リアルタイムの情報をお届けします。ぜひ、私の投資の旅にお付き合いいただければ幸いです。

2025/04 発生中の株式相場の下落について

大きく影響を受けている人が多いかと思います。もちろん私もその一人です。

今後どれだけ長く、どれだけ大きく影響するかは誰にもわかりません。投資手法や資金管理がまちまちである以上、万人に適用できる完璧な答えもアドバイスもありません。

とはいえ大変な思いをしている人も多いと思うので、初心者向けに何かしらアドバイスをしたいと思います。

- 落ち着きましょう…いきなり変動リスクが発生したのではなく、もともとあった変動リスクが顕在化しただけです。

- 広く分散された株式インデックス投資…投資先を無理変える必要も損切りも必要ないですが、この程度の下落で狼狽するなら資産配分を見直しましょう。もっと現金などの無リスク資産の比率を増やしてください。

- 個別株投資…一般的に個別株投資は変動リスクは広く分散された株式インデックス投資よりも高いです。下落後でも喜んで買い増しできる銘柄であれば保有もしくは買い増ししても良いかもしれません。逆に言えばそれ以外は損切の候補と言えます。

- 騙されないこと…人々が不安なときは悪い人たちが暗躍しやすいです。特にSNSで「予想通り暴落した」などと後出しで講釈を垂れる人には注意してください。また「傷の舐め合いからの◯◯先生の紹介」パターンもあるのでとにかく油断は禁物です。

- レバレッジをかけた投機…基本的に損切水準なら損しましょう。自分の決めたルールに従いましょう。とにかく一発アウトの投機だけは止めましょう。

不安でしかたがない人は匿名質問箱でご相談ください。少しは解決策や、不安な気が晴れるかもしれません。

米国株投資における前提について

わたしは価値提供の一環として、ポートフォリオを公開しております。ですが仮に参考にする方がいた場合、先に前提を知っておいた方が良いと思いますので、先に投資における前提をお伝えします。

- 前提条件

- ①生活防衛資金を既に確保している

②『新NISA』・『企業型DC』を利用し、全世界株式インデックスファンドへ積立投資を行った後の余剰資金で行う(企業型DCでは比較的マシな外国株インデックスファンドに全額投資)

③個別銘柄にこだわらずETFも選択肢に入れる

④投資スタイルは固定化しない(投資目的は銘柄ごとに設定)

特に① 生活防衛資金を既に確保していると②『新NISA』・『企業型DC』を利用し、※米国比率高めの仮想世界株式投資信託へ枠一杯に積立投資を行った後の資金で行うは個人的に大切にしています。

②に挙げた税優遇制度は、利用の有無で投資パフォーマンスに大きな影響があるため利用しています。iDeCoや企業型DCなどの確定拠出年金の有効性については、主義・ライフスタイルによって判断が分かれます。私はメリットの方が強く感じているので、企業型DCを利用しています。

なお2024年1月からスタートした新NISAの成長投資枠であれば運用益が非課税となります。ですが課税口座と違い、損益通算・繰越控除はできません。つまりNISA口座内の損失は税優遇制度の恩恵を受けることができないといわけです。

わたしはそのことを踏まえ「お小遣いと呼べる範疇の金額」を「特定口座(課税口座)」で「個別株に投資」しています。

人によってリスクの許容度は違うから、自分の考えに合った資産運用を考えようね

私が米国株投資をする理由は下記のとおりです。

- 長期的に右肩上がりに成長を続ける米国市場である

- 米国企業は株主に対する利益還元の意識が比較的高いため、投資妙味があると思った

- ネット証券の利用をすることで手数料が安く、かんたんに購入できるようになった

- 米ドルを常に一定数保有するようにしたかった

上記の理由に加え、出来高や比較的情報の流動性が高いのも魅力です。

「収入が人並み」かつ「他の金融商品にも投資した後」という条件下でもゆるく個別株投資を続けています。お小遣いレベルでも続けると案外馬鹿にならない金額になりますね。

売買をすべて自分で判断するアクティブ投資なので、はっきり言って万人には向きません。

ですが人生の刺激・脳の活性化・たまに金銭的恩恵を与えてくれる、それが個別投資です。気になった場合は、少額から挑戦してみてはいかがでしょうか?

なお配当金についてはこちらの記事にまとめていますので、興味がある方はご覧ください。

現在のポートフォリオは下記の明細・グラフのとおりです。

米国株 ポートフォリオ

- 米国株 ポートフォリオ明細

- 米国株 ポートフォリオ 時価総額構成比

- 米国株 ポートフォリオ 配当金構成比

米国株 ポートフォリオ明細

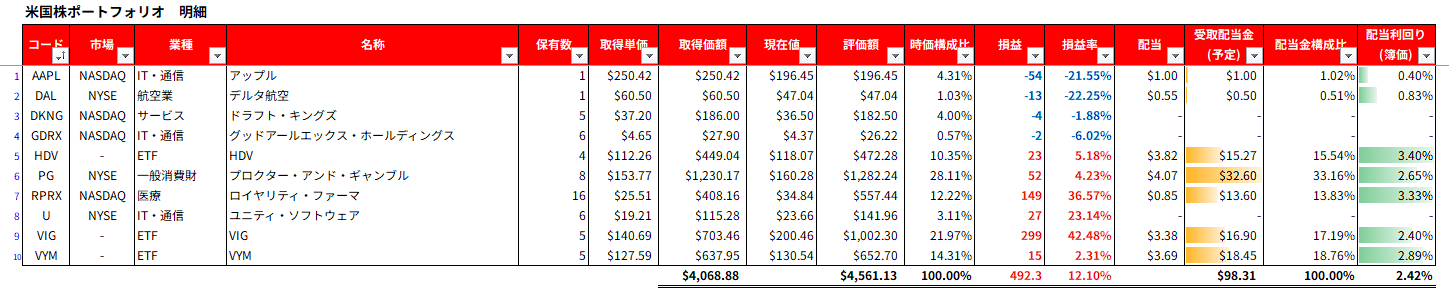

こちらでは米国株のポートフォリオの明細を表にしています。

2025/05/25 時点だとポートフォリオが少しプラスという感じです。また、2025年頭に旧NISA口座から特定口座に移動したことで、もともと含み益だった銘柄の見た目上の含み益は減っています。

試しに買ったAAPLが地味に1株ダブルバガーしていたけど、今はマイ転しているように見えるわ

| 取得価額 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 受取配当金(予想) | 簿価利回り |

| $4,068.88 | $4,561.13 | $492.3 | 12.10% | $98.31 | 2.42% |

旧NISAが満期を迎え、2025年から特定口座に移りました。そのため取得単価が変わり、損していた銘柄(GDRX・RPRX・U)は見た目上は良くなり、利益を出していた銘柄(AAPL・DAL)の見た目は悪くなっています。

GDRX・U・RPRXが現在、(本来)含み損カルテットです。(DKNGは建値に戻ったので2度抜け出し)

特にGDRXは判断ミスにより比率的に見て大きな含み損になってしまいました。原因は不勉強なうちに、投資判断の大部分をインフルエンサーの話に委ねたことです。しかも旧NISA口座で買っているため、損益通算できませんでした。

RPRXもインフルエンサー経由で知りました。こちらは後期段階のバイオ医薬製品への投資って「面白いな」と思い、当時初心者なりに検討しました。

いずれにせよ個別株投資には短期間でこのような値下がりがあるというリスクを身をもって体感できました。

これが一個人投資家のリアルなやらかしです

みんなは真似しちゃ駄目よ、マジでね

この失敗にもかかわらず、2025年06月時点では円換算の評価損益がプラスです。

良くも悪くも「これが為替リスクか…」と体験できたことは良い勉強になりました。これから円高方向に向かう可能性がありますが、米ドルは米ドルで運用予定です。

個別株は色々なことに挑戦しつつも、小さいポジションのうちに厳格なルールを構築していきたいと思います。

待機中の米ドルは外貨MMFに回しています

(2025/06/01 時点で年換算利回り3.802 %の商品)

2025/06/15 時点の指値

記事更新時点での注文状況は下記の通りです。

- なし

債券ETFが魅力的になってきたので、個別株ではなく米国総合債券ETFである、AGGに指値をしていましたが、一向にHITしないため、指値はすべてキャンセルしました。

正直、動かしたいだけの投資先が絞りきれていない状態です

とりあえず一旦MMFで良いんじゃない感…(堂々巡り)

通貨はこれからもっと厳しくなる…そんなの誰でもわかっているからこそ迷っているみたいね

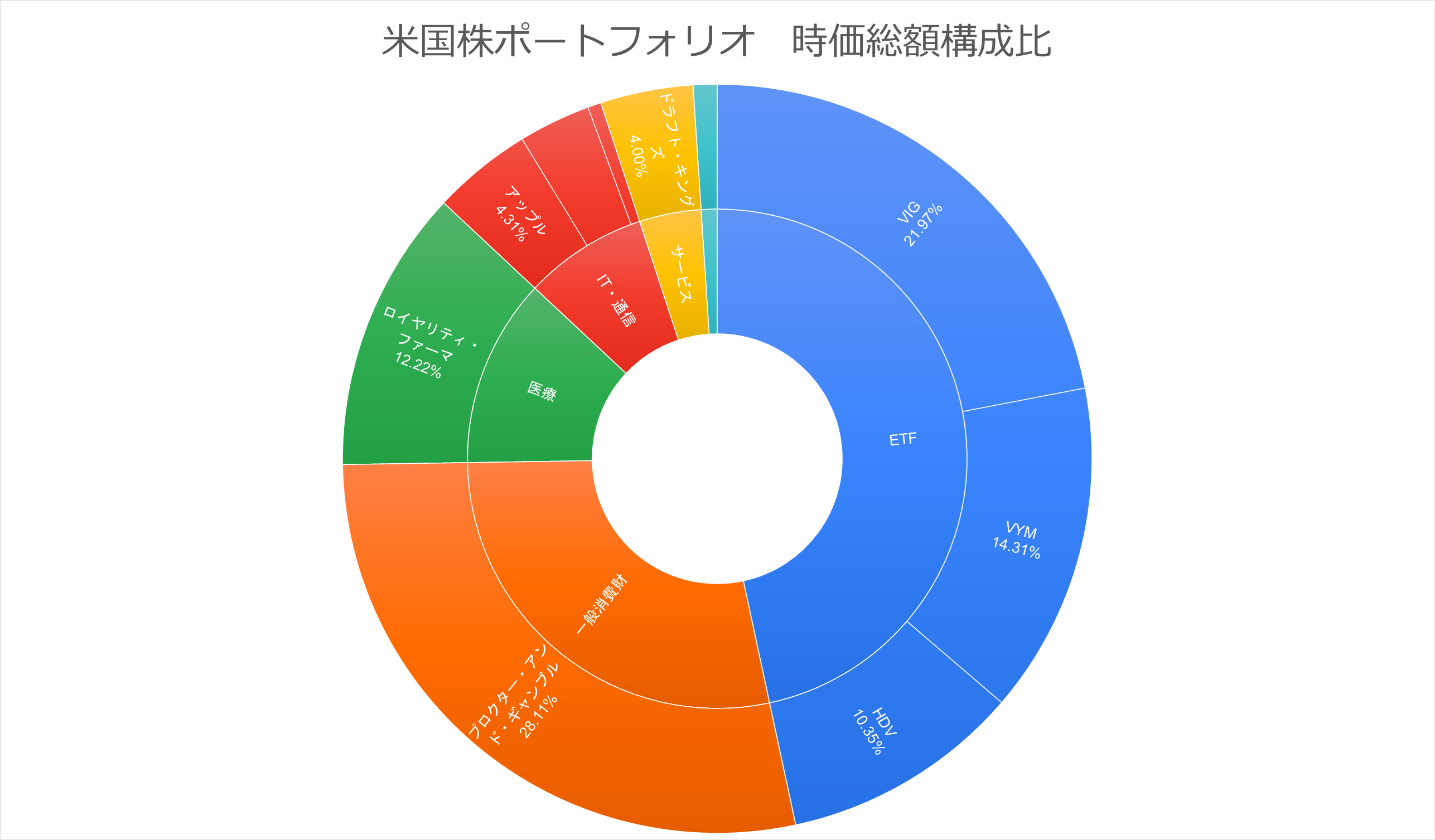

米国株 ポートフォリオ 時価総額構成比

こちらでは時価総額構成比をグラフ化しています。

グラフ化することで、現状のポートフォリオの状態がひと目で分かります。

高配当銘柄・グロース銘柄・投機的銘柄・高配当系ETFなどが混合しているのが分かると思います。

ETF以外はほとんど新たな買付ができておらず、近年は売りが先行しているため基本的に2020年買付した銘柄の残骸がそのまま残っています。

2025年01月時点では狙っている銘柄はあるものの、まだまだ下げが甘いと感じて買付できていません。実際に買付したらX(旧Twitter)で報告したいと思います。

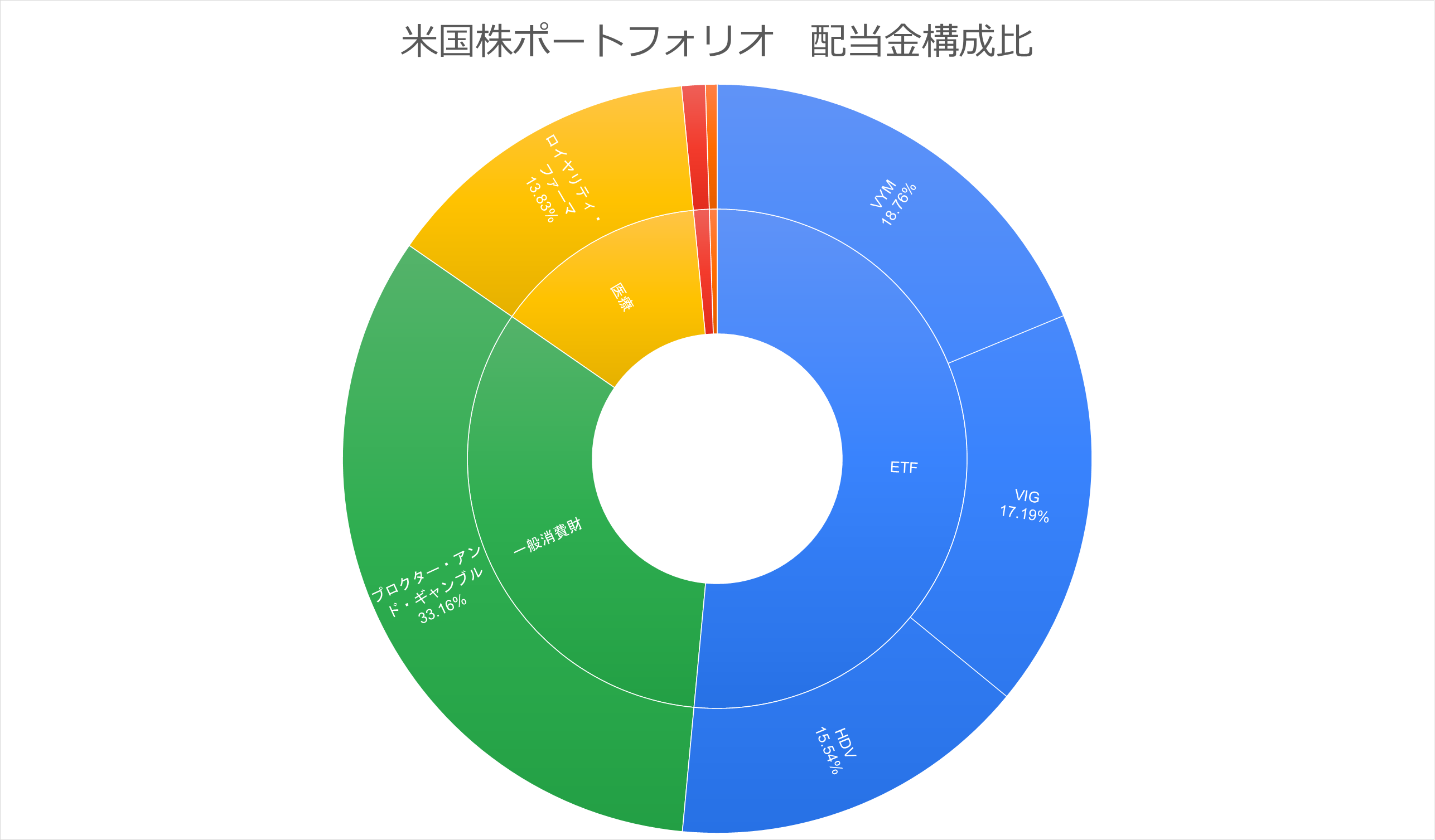

米国株 ポートフォリオ 配当金構成比

こちらでは銘柄別配当金の構成比をグラフ化しています。

配当金基準で見るとぱっと見でもPGの比率が大きく、さらにPGはVYM・HDVのどちらにも組入されています。これは見た目以上に、PGの影響度が高いことを示しています。

わたしは高配当ポートフォリオを組んでいるわけではないのでそこまで問題していません。ですが、高配当ポートフォリオを構築しようとされている方は特定銘柄の偏りには注意です。

現在の米国個別株投資のスタンスについて

これから買付していく株は超大型・大型株は指数(オルカン)で、中小型株は個別株で運用していきたいと考えています。中小型株はその性質から市場の環境と買値にこだわっていきたいところもあり、2024年中盤においては厳しめに指値ラインを置いて待つスタンスを取っています。

なぜなら金融市場のクラッシュ、為替の逆流の懸念を抱いているためです。基本的に資産配分で中長期的に対応していくつもりですので、資産全体としては変動に付き合うつもりです。しかし、そこから復活する際に、中小型株のスマッシュヒットが重要な鍵となる…ということを想定、重視しようと考えているわけです。

これが功を奏するかは不明ですが、市場で残り続けるために工夫していきたいと思います。

米国株投資と日本株ポートフォリオ公開について

一昔前と違って素人でも外国株に投資しやすい環境ができるようになりました。証券会社も投資判断にかかわる情報もたくさん溢れていますし、補助的なツールも日々更新されています。

何と言っても翻訳ツールの進化が凄まじく、当たり前のように全文英語の記事もニュアンスを掴めるようになりました。

chrome拡張機能に翻訳ツール(無料)を入れるとなにかと捗りますので、ここで紹介しておきます。

Google翻訳

DeepL翻訳:読みながら、書きながら使える翻訳ツール

今後も「英語ができないと米国株投資はできない」という偏見は徐々に薄れていくと思います。インデックス投資を行った後の資金でできることは限られていますが、リスク許容度の範囲で挑戦していきます。

わたしが良いときも悪いときも常にポートフォリオを公開しているのは、主に投資初心者に対してアクティブ投資を疑似体験をしてほしいというのが理由の1つです。

「アクティブ投資は必ず報われるものではない、しかしインデックス投資の成績を上回れる可能性があるかもしれない」程度の温度感でやっています。

今後、相場からどのような軌跡をたどっていくのかは誰にもわかりませんが、規律を守って酸いも甘いも噛み分けて投資していきたいと思います。