PR

「毎月お給料日前はお金がカツカツで貯金できない…」

「将来のために資産を築きたいけど、何から手を付ければいいかわからない…」

そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

現代の私たちにとってお金の管理は生きていく上でとても大切な課題ですが、実は江戸時代に数百億円もの借金を抱え、破綻寸前だった藩を見事に立て直した名君がいました。

その名は上杉鷹山(うえすぎ ようざん)。

彼の節約術や考え方は、令和の今でも家計管理や資産形成に役立つヒントが満載です。

この記事では、上杉鷹山が江戸時代に行った節約術を3つに絞って解説し、それを現代の私たちの生活にどう活かせるかを具体的にお伝えします。

節約とは単なる「我慢」ではなく、賢くお金と向き合い、将来の安心や豊かな人生を実現するための知恵です。ぜひ最後までお読みいただき、あなたの家計改善や人生設計の参考にしてください。

上杉鷹山とは?江戸時代の破綻寸前の藩を救った名君

まずは、上杉鷹山がどのような人物であったかを簡単にご紹介します。

上杉鷹山はわずか17歳で、借金まみれの米沢藩(現在の山形県米沢市周辺)の藩主となりました。彼は米沢藩の生まれではなく、養子として藩主になったため、藩の直系ではありませんでしたが、その若さと困難な状況にもかかわらず、見事に藩の財政を立て直したことで知られています。

当時の米沢藩は、先代の藩主たちの贅沢や度重なる自然災害により、数百億円(現代価値に換算)もの借金を抱え、財政は火の車でした。農民は重い年貢に苦しみ、藩から逃げ出す者も後を絶たず、藩の存亡が危ぶまれるほどの危機的状況でした。

そのような中で、鷹山は自らの生活を質素に改め、藩全体に倹約の精神を浸透させ、将来を見据えた改革を断行しました。彼の改革は単なる節約だけにとどまらず、新しい産業の育成や教育の充実など多岐にわたり、藩の経済を根本から立て直しました。

その姿勢は国内外で高く評価されており、あのジョン・F・ケネディ元アメリカ大統領が「日本で最も尊敬する政治家は誰か」と尋ねられた際、真っ先に上杉鷹山の名前を挙げたほどです。

しかし、日本国内ではその実績に比べてあまり知られていないのが現状です。そんな名君の知恵から学べることは、現代の私たちの家計管理にも大いに役立つものばかりです。

ジョン・F・ケネディの逸話で再評価されたイメージがありますね

上杉鷹山の節約家計術3選

ここからは、上杉鷹山が実践した節約術から、令和の私たちの生活にすぐに活かせる3つのポイントを解説します。どれも難しいことではなく、心構えや日々の小さな工夫で実践できるものばかりです。

一汁一菜の精神に学ぶ食費節約術

毎日の食費は家計の中でも大きな割合を占めます。外食やコンビニ弁当を続けると、あっという間にお金がなくなってしまいますし、健康面でも不安が残ります。上杉鷹山は藩主でありながら、自らの食事を「一汁一菜」(ご飯と汁物、それにおかず一品だけ)という質素なものにしました。

この「一汁一菜」は単に食費を切り詰めるための方法ではありませんでした。食材を大切にし、感謝の心を育むことも目的の一つでした。現代の私たちにとって毎日すべてを一汁一菜にするのは難しいかもしれませんが、この精神は食費節約に大いに役立ちます。

例えば、外食の回数を減らし自炊を心がけるだけでも大きな効果があります。自炊なら栄養バランスを考えられますし、旬の食材を使えば安くて美味しい食事が楽しめます。逆に味付けが濃く油っぽいものばかりを好きなだけ食べていると、一時的には幸福感を得られても、習慣化すればお金も健康も損なうリスクが高まります。

また、鷹山は領民にも質素な食事を奨励し、飢饉に備えて保存食の作り方を教えました。これは現代で言えば計画的な食材の購入や作り置きに相当します。週末にまとめて調理しておけば平日の食事が楽になり、食材の無駄も減らせるのです。

具体的には、まず週に1日でも自炊の日を作ってみましょう。少し自炊していた人は自炊の日を増やし、簡単なレシピから挑戦して料理の楽しさを知ることが大切です。難しい料理を作る必要はなく、効果と労力のバランスを取りながら続けることがポイントです。

買い物に行く前に冷蔵庫の中身をチェックし、必要なものだけを購入する習慣も役立ちます。場合によってはネットスーパーや生協の宅配サービスを利用するのも無駄を減らす手段として有効です。さらに、野菜の皮や芯も捨てずにスープのだしに使ったり、鍋や煮物、炊き込みご飯の具に活用することで、食材を余すことなく使い切り、コストを下げることができます。

このように、一汁一菜の精神は「我慢」ではなく「工夫」と「感謝」の心を大切にするものです。無理なく続けられる範囲で始めてみてください。きっと食費も減り、健康的な食生活が送れるようになるでしょう。

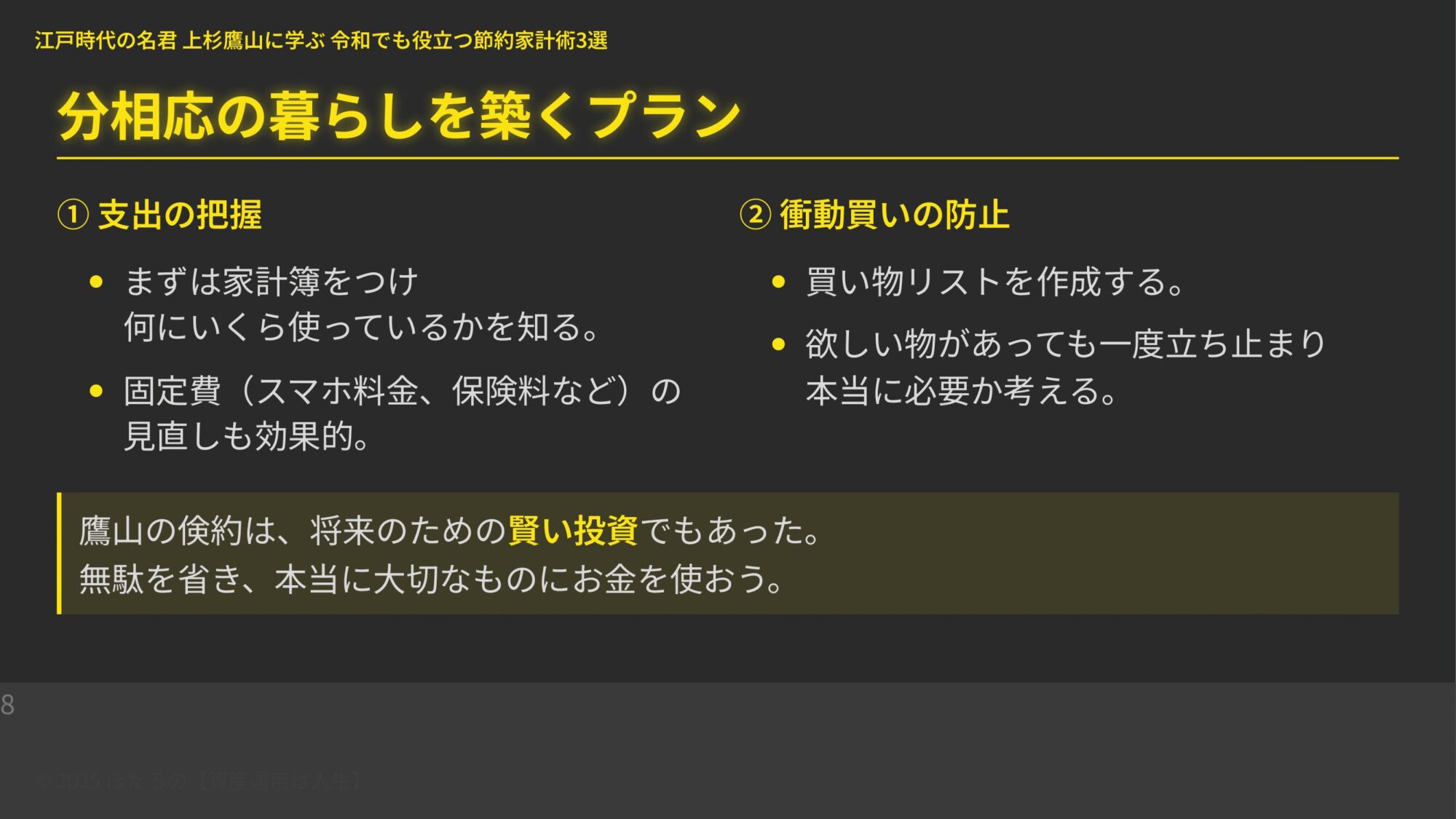

倹約と分相応の暮らしの重要性

次に重要なのは「分相応(ぶんそうおう)」の暮らし、つまり自分の身の丈に合った生活をすることです。

収入が増えたのに貯金が思ったより増えない人は、知らず知らずのうちに身の丈に合わない支出をしているかもしれません。

上杉鷹山は藩の財政を立て直すために厳しい倹約令を出しました。藩士たちの給料を大幅にカットし、贅沢品の使用も禁止しました。当然ながら強い反発もありましたが、鷹山自身が率先して質素な生活を送り、見本を示すことで藩内に徐々に倹約の精神が浸透していきました。

鷹山は、単なる「ケチ」ではなく、本当に必要なものにはお金を使い、無駄を徹底的に省くことが大切だと説いています。例えば、藩の特産品である漆や楮(こうぞ)の栽培を奨励し、将来の収入源を確保するための投資も行いました。これは「将来のために必要なことにはお金や労力を惜しまない」という賢い考え方の表れです。

私たちも、何が無駄で何が必要かを見極めることが重要です。これは一般的な節約方法を知るだけではなく、自分自身の状況や価値観を踏まえて本気で考える必要があります。具体的には、収支を正確に把握したうえで、「本当はどうあるべきか?」「自分はどのような生活を望んでいるか?」を考え、優先順位を明確にしましょう。

「お金を使わなければ楽しくない」と振る舞う人もいますが、お金以外の方法で楽しみを見つける工夫も大切です。衝動買いを避けるために、欲しいものがあっても一度立ち止まって本当に必要か考える習慣をつけましょう。後悔のないお金の使い方ができるようになると、精神的な安定にもつながります。

お金は大事だけどお金で大事なものを失っていないか?という視点は忘れてはだめかもね

節約は我慢や苦しみではなく、本当に大切なものにお金を使うための賢い選択です。心地よい分相応の暮らしを見つけることで、お金に振り回されない豊かな生活が送れるはずです。

将来への備えと自己投資の実践方法

最後に、将来への備えと自己投資の大切さについてお話しします。将来のお金のことを考えると漠然とした不安を感じる方は多いでしょう。老後の生活費や病気・怪我のリスクに備えたいけど、何から始めればいいかわからない、あるいは収入を増やしたいけれど勉強する時間やお金がないと感じている人もいるかもしれません。

上杉鷹山は目先の倹約だけでなく、将来を見据えた投資も積極的に行いました。先述の漆や楮の栽培は藩の産業を育てる長期的な施策であり、藩校「興譲館」の再興と人材育成も行いました。これは藩の将来を担う優秀な人材への投資であり、現代で言う自己投資にあたります。

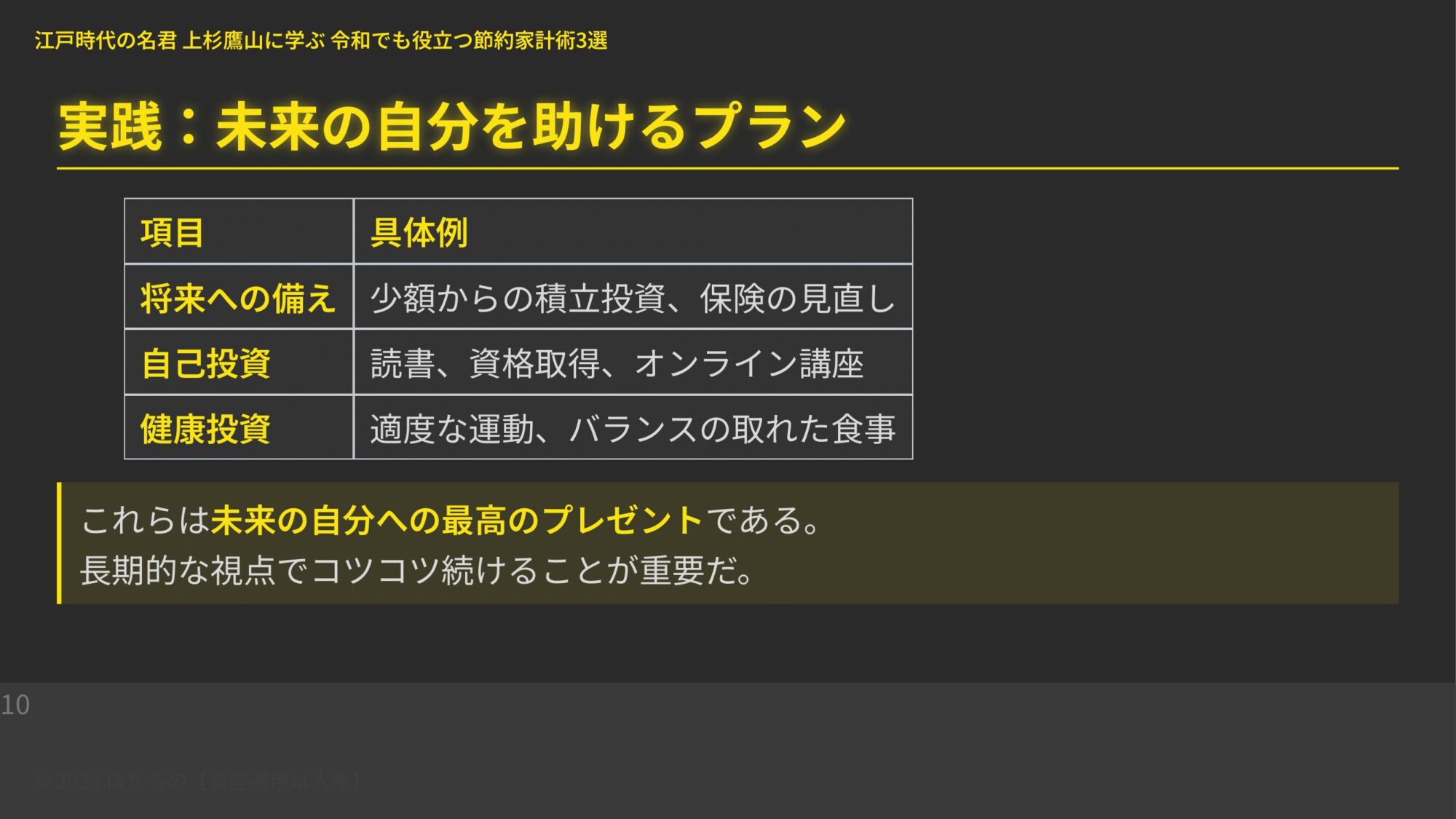

私たち個人の場合、将来への備えは貯蓄や投資、そして自分の知識やスキルを高めるための勉強や経験を積むことが含まれます。長期的な視点で何かを育てていくことの重要性は、鷹山の時代も現代も変わりません。

具体的には、まず少額からでも積立投資を始めてみましょう。これは将来のためにコツコツとお金を育てる感覚を掴むのに役立ちます。積立投資を続けるためには安定的な収入と家計管理が欠かせません。家計簿をつけて収支を把握し、無理のない支出計画を立てることが大切です(参考記事:家計管理の始め方)。

また、自己投資としては本を読んだり、資格取得の勉強をしたり、オンライン講座を利用する方法があります。最近ではAIを使って学習の壁打ちをすることも可能です。個人的には経済・金融・歴史・哲学を学ぶことをおすすめします。これらの知識は資産運用や人生設計に大いに役立ち、わたし自身も恩恵を受けています。

健康への投資も忘れてはいけません。適度な運動やバランスの取れた食事は将来の医療費を抑えるだけでなく、日々の生活を楽にしてくれます。生物学的観点からも、人間が生きやすい方向に近づけることは非常に大切なことです。

将来への備えや自己投資はすぐに結果が出るものではないかもしれませんが、長期的に見れば必ず自分自身を助けてくれます。未来の自分への最高のプレゼントと考え、今日から小さな一歩を踏み出しましょう。

上杉鷹山の「伝国の辞」に込められた精神とは

上杉鷹山は藩主としての使命感を強く持っていました。彼が次の藩主に家督を譲る際に送った「伝国の辞」という訓戒には、藩主の責任と心構えが端的に示されています。

一、国家は先祖より子孫へ伝え候

国家にして我私すべき物にはこれ無く候

一、人民は国家に属したる人民にして

我私すべき物にはこれ無く候

一、国家人民の為に立たる君にて

君の為に立たる国家人民にはこれ無く候

右三条御遺念有間敷候事

簡単に訳すと、国(藩)は先祖から子孫へ受け継ぐものであって藩主の私物ではなく、人民も国に属するもので藩主の私物ではない。藩主は国と人民のために存在するのであって、自分のために国や人民があるのではない、ということです。

この考え方は現代の私たちにも通じます。家計の管理も自分一人のためだけではなく、家族や大切な人のため、さらには社会の一員としてより良い未来を作るための行動と捉えられます。

鷹山は節約や産業振興を通じて藩全体の豊かさを追求し、それは単にお金が増えることだけでなく、領民が安心して暮らせる社会、精神的に満たされた生活を送れる社会を目指すものでした。現代は物で溢れていますが、本当に豊かな生活とは何かを考える良いきっかけになります。

彼が追求した豊かさは人との繋がりや地域社会への貢献、そして生きがいを感じることにあるのではないかと想像します。家計を見直し、お金との向き合い方を変えることは、自分自身の生き方を見つめ直すチャンスでもあります。鷹山の精神を胸に、あなたらしい豊かさを見つけていきましょう。

上杉鷹山から学ぶ節約家計術3選

今回は江戸時代の名君・上杉鷹山から学ぶ節約家計術を3つご紹介しました。彼の生き方や考え方には、現代の私たちが学ぶべき知恵がたくさん詰まっています。藩の財政破綻という絶望的な状況から、民を思い改革を断行した鷹山の精神は、私たちにも大きな勇気を与えてくれます。

もう一度、3つのポイントを振り返ってみましょう。

- 一汁一菜の精神に学ぶ食費節約術

食材を大切にし、健康的な食生活を送るためのヒントでした。外食やコンビニ弁当を減らし、自炊を心がけることが効果的です。 - 倹約と分相応の暮らしの重要性

無駄を省き、本当に必要なものにお金を使うための考え方です。収入に見合った支出を心がけることで精神的な安定にもつながります。 - 将来への備えと自己投資の実践方法

未来の自分のために今からできる準備として、積立投資やスキルアップの勉強、健康への投資が重要です。

これらのアドバイスが少しでもあなたの家計改善や人生を豊かにすることを願っています。資産運用や節約、家計管理に関する情報は当サイトでも多数紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

よくある質問(FAQ)

Q1: 一汁一菜は毎日続けなければいけませんか?

A1: いいえ、毎日すべてを一汁一菜にするのは現代では難しいと、私も思っています。大切なのは「質素で感謝の心を持つ」という精神を日常生活に取り入れることです。もちろん、食生活そのものですが。例えば週に1回の自炊日を設けたり、一部素食を取り入れるなど、無理なく続けられる範囲で始めましょう。

やってみると調子がいいんですよね、これが。

Q2: 分相応の暮らしをするにはどうしたらいいですか?

A2: まずは自分の収支を正確に把握することが重要です。

次に「本当に必要なもの」「自分が望む生活」を考え、優先順位をつけて支出をコントロールしましょう。衝動買いを避け、長期的な視点でお金を使うことがポイントです。

分相応ってどうだろう?と考え始めることがスタートだと思うよ!

Q3: 将来への備えとして何から始めれば良いですか?

A3: 少額からできる積立投資や貯蓄の習慣を作ることがおすすめです。また、自己投資として本を読む、資格取得の勉強をする、オンライン講座を活用するなど、自分のスキルアップにも取り組みましょう。健康管理も将来の備えに含まれます。

Q4: 節約は我慢ばかりで続かないのですが…

A4: 節約は我慢ではなく、本当に大切なことにお金を使うための賢い選択です。自分にとって心地よい分相応の暮らしを見つけることが継続のコツです。無理せず小さな工夫から始めてみてください。

そもそもの理を腹落ちしていないと我慢に感じやすいです…

無理やり理解すると言うより気づくという感覚に近いかも?

参考リンク

- 家計管理の始め方 – 家計簿のつけ方や収支把握のコツを解説しています。

- 今からはじめる資産運用 – 資産形成の第一歩を踏み出す方法を紹介。

- 貯金を確実に増やす習慣とマインドセット – 貯金の継続に役立つ考え方を解説。

- ストレスフリーな節約術 – 無理なく続ける節約のコツを紹介しています。

- 上杉鷹山│米沢観光NAVI- 上杉鷹山の足跡を辿るために現地に行くのもありですね。今度行ってみようかな。

お金の悩みは誰にでもありますが、歴史に学ぶことで新たな気づきを得られます。上杉鷹山のように「為せば成る、為さねば成らぬ」という強い意志を持って、今日から一歩踏み出してみませんか?

この記事があなたの家計改善と豊かな人生への一助となれば幸いです。

↓元になった動画