PR

資産形成の目標を達成し、経済的に自立できたとき、多くの人は「これで安心だ」「幸せになれる」と感じるはずです。しかし、実際には満たされない気持ちや新たな悩みが生まれることも少なくありません。

これは決して珍しいことではなく、資産が増えたからこそ直面する「落とし穴」が存在するからです。お金が増えたことで生まれる心の変化や人間関係の摩擦、そして人生の目的を見失ってしまうリスクを理解し、どう対処すべきかを知ることは、豊かな人生を送るうえで非常に重要です。

この記事では資産形成後に起こりうる3つの落とし穴とその対策について、わかりやすく丁寧に解説します。

資産形成を達成した方も、これから目標に向かう方も、ぜひ最後まで読み進めていただき、資産と幸せのバランスを見つけるヒントにしてください。

↓今回の記事の元となった動画

資産形成は人生のゴールではなく、豊かな人生のための手段である

多くの人にとって「資産形成」は人生の大きな目標です。貯蓄が増え、経済的な自立を果たすことは素晴らしい成果です。しかし、資産形成の達成は「ゴール」ではありません。本当の目的は、経済的にも精神的にも豊かで満たされた人生を送ることにあります。

ここで重要なのは「豊かさ」の意味です。通常、豊かさとは経済的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさも含めたもので考えるべきです。幸せの定義は人それぞれですが、一般的にはこの両面がバランスよく満たされることで「豊かさ」を感じられると言えるでしょう。

よくある誤解として「お金があればすべての悩みが解決する」という考えがあります。確かにお金があれば、生活の中の多くの金銭的な悩みは軽減されます。しかし、人間関係や生きがい、自己実現など、お金では買えない価値も確かに存在します。

資産を守り育てることは大切ですが、それ以上に重要なのは「その資産をどのように人生に活かすか」という視点です。この視点を持つことで、資産形成後に訪れる心の変化や落とし穴を避けることができます。

資産をしっかり貯められる人ほど貯蓄に熱心で、豊かさの基準が経済的な部分に偏りがちになる傾向があります。これが後に説明する落とし穴の根本原因とも言えます。

資産形成後に気をつけたい3つの落とし穴

資産が増えることで新たに直面しやすい問題は大きく3つあります。これらを理解し、対策を持つことが大切です。

- 資産格差による周囲との軋轢(あつれき)

- 自分の価値基準が資産価値に依存してしまう

- 目的なき資産形成による人生の空虚化

以下で、それぞれの落とし穴について詳しく解説し、具体的な対策も紹介します。

1. 資産格差による周囲との軋轢

資産が増えると、友人や家族、同僚との間に「見えない壁」ができてしまうことがあります。例えば、食事に行くお店の選択肢が合わなかったり、休日の過ごし方で話が合わなくなったりするのです。

これは単なる価値観の違いではなく、主に「金銭感覚の違い」から生じる問題です。資産形成のために生活や行動パターンを変えた結果、周囲との間にギャップが生まれやすくなります。そのギャップが大きいほど、違和感や摩擦も大きくなってしまいます。

この問題を解決するためには、相手の価値観を尊重し、受け入れる姿勢が不可欠です。自分の基準を相手に押し付けず、時には相手に合わせる柔軟性も必要になります。なぜなら、相手は自分とは違う独立した存在であり、資産やお金に対する考え方も異なるからです。

「違うなら付き合わない」と考える人もいますが、短絡的に関係を断つことが必ずしも良いわけではありません。違いがあるからこそ視野が広がり、新たな見識を得ることができるからです。仲の良い人間関係は簡単に築けるものではなく、だからこそ貴重な宝物と捉えるべきでしょう。

もちろん、嫉妬や意地悪、金銭をせびるような人も存在します。そのような場合は無理に関係を続ける必要はなく、フェードアウトしても問題ありません。その人の人間性によるものだからです。

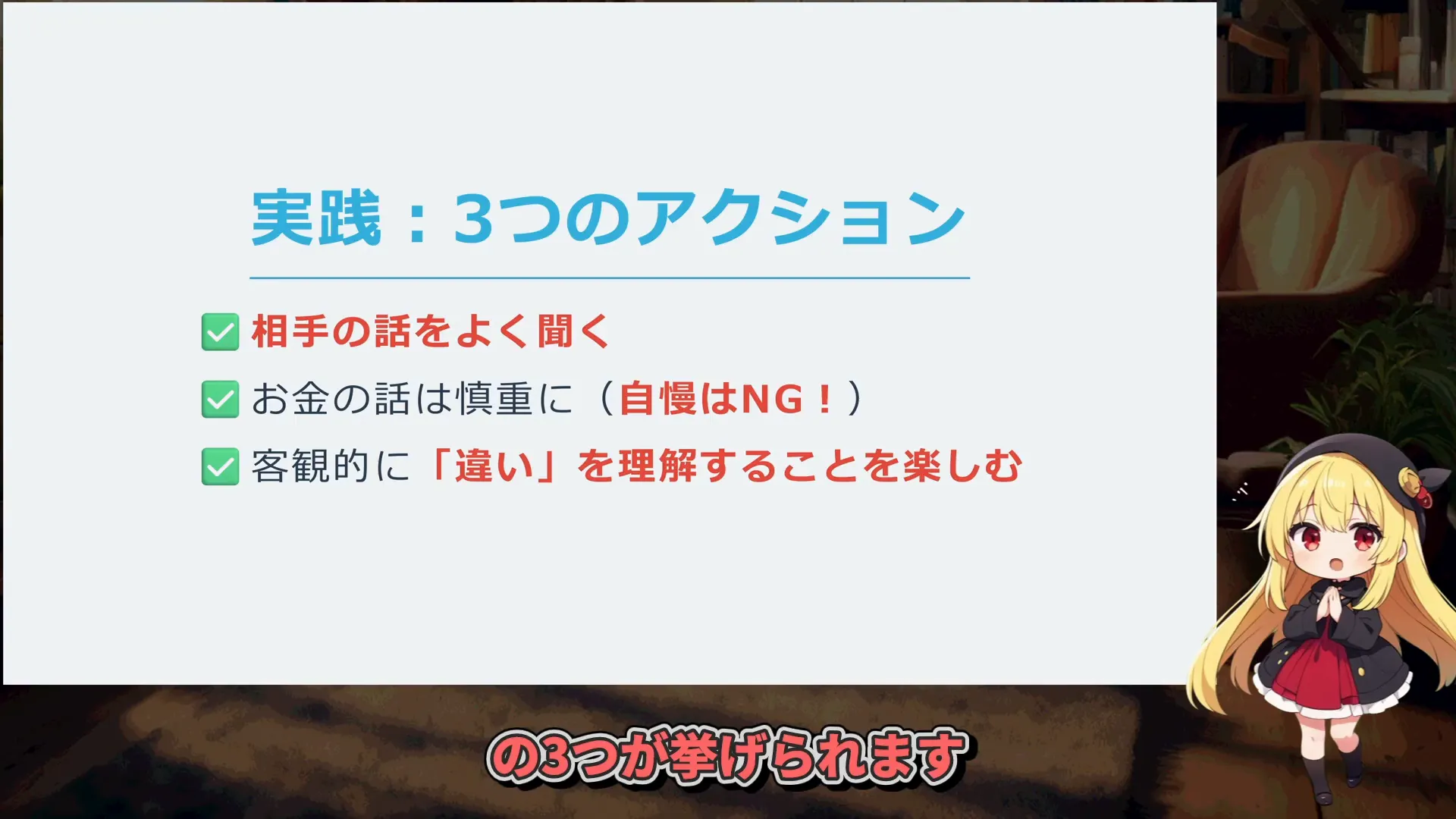

実践的なポイントは以下の3つです。

- 相手の話をよく聞く

- お金の話は慎重に行う

- 客観的に相手との違いを理解する

特にお金の話は慎重に扱うべきです。資産額を自慢したり一方的に話すことは、相手に嫌な印象を与えやすく、関係悪化の原因になります。相手との対話を大切にし、必要以上に自分の資産を誇示しないことが大切です。

2. 自分の価値基準が資産価値に依存してしまう

資産を築く過程で、自分の価値を「保有資産額」とイコールで結びつけてしまう人がいます。これは非常に危険な状態です。なぜなら、株価の変動や市場の影響で資産が減ったときに、自分の価値まで下がったように感じてしまうからです。

さらに、その価値基準では「資産価値がない人は価値が低い」といった誤ったレッテルを他人にも貼ってしまう危険性があります。これは人間関係を悪化させ、自分自身も精神的に不安定になる原因となります。

この問題を解決するには、資産以外の場所に自分の価値を見出すことが重要です。例えば、趣味やボランティア活動、家族や友人との時間など、お金では測れない価値に目を向けましょう。

資産形成を始めたばかりの頃は経済的余裕がなく、なかなか精神的な豊かさまで考える余裕はないかもしれません。しかし、資産が少しずつ増え経済的な余裕ができてきた段階で、精神的な満足感や自己肯定感を育てることが大切です。お金を貯めることだけに注力しすぎると、精神的な豊かさから遠ざかってしまいます。

心理学者アルフレッド・アドラーは「すべての悩みは対人関係の悩みである」と述べ、他者への貢献感こそが本当の幸福をもたらすと説いています。人から感謝される経験は、資産がもたらす満足感とは質の違う喜びを与えてくれます。

具体的な実践方法としては、以下のステップがおすすめです。

- 自分の好きなことや得意なことを書き出す

- それを活かせるコミュニティを探す

- 小さな一歩から行動に移す

最初は自分自身と向き合い、内省する時間を作ることが大切です。内向的な人でも、地域のイベントに協力したり、献血や募金、SNSで有益な情報を共有することも他者貢献となります。

ちなみに、このブログやYouTubeチャンネル自体も、情報を通じた他者貢献の一つだと考えています。形は人それぞれですが、資産やお金を増やすこと自体も、リスクを取り努力した実績として尊敬に値します。大切なのはお金そのものではなく、その背景にある努力や価値観です。

3. 目的なき資産形成による人生の空虚化

最後の落とし穴は「目的なき資産形成」による人生の空虚化です。漠然とお金を貯めることだけを目標にしてきた人は、目標額に達したときに「これから何をすればいいのか」と虚無感に襲われることがあります。

これは資産形成が目的そのものになってしまい、その先の人生設計や生きがいが描けていなかったために起こる問題です。資産はあくまで手段であり、人生の目的を明確に持つことが不可欠です。

「何のために資産を築きたいのか」「その資産を使ってどんな人生を送りたいのか」を自問自答し続けることが重要です。目的こそが人生の羅針盤となり、行動の指針になります。

目的は人それぞれで構いません。例えば、

- 世界中を3年かけて東回りに旅したい

- 既存のサービスに納得がいかないので、上位互換の事業を立ち上げたい

- これから25年間、毎週末に社会貢献活動に時間を使いたい

など、具体的で心から望むものが理想です。具体的であればあるほど、目的を達成するための行動を思い出しやすくなります。

実践方法としては、まず「人生でやりたいことリスト」を作成しましょう。どんな些細なことでも構いません。思いつくままに書き出すことが大切です。これは他人に評価されるものではなく、自分のためのリストです。

次に、そのリストを実現するために必要なお金や時間をできるだけ詳細に考えます。これにより、資産が「目的」から「手段」へと自然に変わっていきます。この考え方は「ライフプラン」や「ライフデザイン」として知られ、ファイナンシャルプランナーも活用しています。

自分の目的は自分で決めるしかありませんが、計画作成のツールやサービスは無料で使えるものも多くあります。私がおすすめするのは、日本FP協会の「ライフプラン診断」や野村証券の「ライフプランシミュレーション」です。これらはネットで簡単に利用できるので、ぜひ試してみてください。

ほたるの経験から見た資産形成と幸せの関係

私自身も資産が増えるにつれてお金の心配は減りました。

ですが、別の種類の不安や焦りを感じた時期がありました。それは「このままでいいのだろうか」という漠然とした疑問です。世間から見れば私は子なしのアラフォー独身男性で、気にしないつもりでも心のどこかに不安が残っていました。

そんなとき私を救ってくれたのは、自分の経験や知識が誰かの役に立ったと実感した瞬間です。家族や友人、職場の人、SNSや匿名質問箱など、多くの形で人の役に立てたことがわかり、自分がそのような行動をできたこと自体が、貯めた資産と同じくらいの価値を持つと感じました。

お金は人生の選択肢を増やしてくれます。しかしどの選択肢を選ぶかは自分次第であり、その選択こそが人生そのものを形作ります。だからこそ、ただ資産を増やすだけでなく、その資産で何を実現したいのかを真剣に考えてほしいのです。

人生は毎日少しずつ変わっていきます。その変化に対して自分も内省しながら対応を模索し続けることが、豊かな人生への道だと思います。

結局は自分次第なんだと思います。まずは自分ってなんだ?からスタートしましょう。

まとめ:資産形成後に気をつけたい3つのポイント

今回紹介した資産形成後の落とし穴は以下の3つでした。

- 資産格差による周囲との軋轢

- 自分の価値基準が資産価値に依存してしまう

- 目的なき資産形成による人生の空虚化

これらの問題は誰にでも起こり得ますが、理解し対策を講じることで回避可能です。今は関係ないと感じる方も、将来的に必要になる日が必ず来ます。ぜひ早めに心の準備をしておきましょう。

資産形成は人生を豊かにするためのツールの一つに過ぎません。お金に振り回されるのではなく、上手に使いこなして自分らしい豊かな人生を歩んでいきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1: 資産形成が進むと人間関係が悪くなるのはなぜですか?

A1: 資産が増えることで金銭感覚や生活スタイルが変わり、これまでの友人や家族との間に価値観のギャップが生まれやすくなるためです。相手の価値観を尊重し、柔軟に対応することが大切です。

必ず悪くなるわけではありませんが、既存の人間関係は変わりがちです

Q2: 自分の価値を資産額で判断してしまうのはどうすれば直せますか?

A2: 資産以外の趣味やボランティア、家族との時間など、お金では測れない価値に目を向けることが重要です。他者貢献や自己成長を通じて自己肯定感を育てましょう。

Q3: 資産形成の目的がわからなくなりました。どうすればいいですか?

A3: 「人生でやりたいことリスト」を作成し、具体的な目標とそれに必要な時間やお金を考えてみましょう。目的が明確になると、資産は手段として活用しやすくなります。

意外とやりたいことはあるものだし、なければ色々試すのも一つの手だと思うよ

Q4: 資産が増えた後も節約や貯蓄を続けるべきですか?

A4: 節約や貯蓄は経済的な土台を固めるために重要ですが、精神的な豊かさや人生の目的も大切にしましょう。バランスを意識して生活設計をすることが長期的な幸せにつながります。